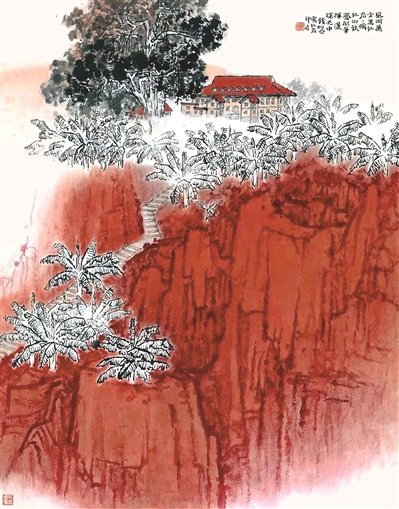

《红岩》(中国画) 钱松喦 1962年 中国美术馆

1962年,当63岁的画家钱松喦把刚刚完成的国画作品《红岩》展示给江苏省国画院的同事看时,大家惊叹于画中屹立的那一大块红色岩壁。

《红岩》是钱松喦根据中共中央南方局在重庆红岩嘴的革命事迹创作的。钱松喦非常重视深入生活,反映时代,为了创作此画,1960年11月,钱松喦专程走访了红岩村,深入了解实情。

起初,钱松喦根据红岩村真实面貌画了一张草图,但是他发现黄桷树占据了三分之二的画面,无法真正体现出画作中的革命精神。于是他开始做调整,把黄桷树比例缩小,把芭蕉用白描简单勾勒,采用大面积使用大红色朱砂的效果来表现红岩村所蕴含的革命精神。

经过反复推敲,反复琢磨,钱松喦用了三年时间,在几十张画稿的基础上,终于完成了《红岩》。

我们看到,最终的定稿,旧址被安置到了画的顶部,画面中大大压缩了标志性建筑的规模,但因为红色的屋顶,与画面主体的红色崖壁形成了鲜明的呼应,并不显得孤立。旧址旁原有的几棵树,被换成泰山的汉柏造型,墨黑色的大树冠罩染上了一层浅朱砂,保持了画面上方色调的统一。为了不影响处于中心位置的红岩,上山小道靠左边绘出,形成一条斜线。以白描手法勾勒出的芭蕉仿佛是旧址的引导员,沿石阶而上。整个画面形成红、黑、白三种颜色,突出了主题寓意。

在这幅画中,钱松喦对实景物象进行了大刀阔斧的剪裁,达到了高度的凝练。色彩也经过了夸张,画面中夺目的红色,弥漫山间,带来了巨大的视觉冲击力。大面积红色的渲染,也暗喻革命前进道路上经历的无数次牺牲。

画作在现实主义创作思想的基础上增加了浪漫主义手法,做到了内容和形式的统一,符合钱松喦所追求的“朴素、雅静、明朗、健康”的格调。

美术专家尚辉说,作品的难度是对这片红颜色的处理。要经过反复调染,再次晕染,才能让画面的红颜色特别润且苍茫有力。