今年是中国共产党百年华诞,在全国人民以极大的政治热情庆祝建党100周年的大喜日子里,我们齐聚延安大学,参加由新华出版社和延安大学联合召开的《路遥的大学时代》发行仪式和首发座谈会,我的心情颇不平静!近日,党中央为党龄在50年以上的老同志颁发“光荣在党50年”纪念章,这又让我忽然想起了路遥来,因为路遥的入党时间是1969年11月9日。如果路遥今天还在,那么,他的党龄已达52年,这枚金光闪闪的“光荣在党50年”的纪念章,一定也会佩戴在他的胸前。

路遥在他短暂的42年的生命里,仅国家级的大奖就荣获了5项。其中《惊心动魄的一幕》1982年获得第一届全国优秀中篇小说奖;《人生》1983年获得第二届全国优秀中篇小说奖;《平凡的世界》1991年荣获第三届茅盾文学奖(榜首);2018年12月18日被中共中央、国务院评为“改革先锋”;2019年9月25日被中宣部等部委评为“最美奋斗者”……这些光环的照耀,让路遥成为延安大学莘莘学子中的佼佼者,成为众多学友中的一面旗帜。

1992年11月17日,路遥英年早逝。不久,母校首先将其骨灰安葬于校园内的文汇山上,成立了“路遥文学馆”和“路遥研究会”,为路遥在校园内塑像立碑,举行各种形式的纪念活动。路遥的名言:“像牛一样劳动,像土地一样奉献”不仅铭刻在他墓地的墙壁上,而且被习近平总书记在国家几次重要会议上作了引用,号召人们学习路遥精神。2018年党中央的授奖辞中称他是“鼓舞亿万农村青年投身改革开放的优秀作家”。

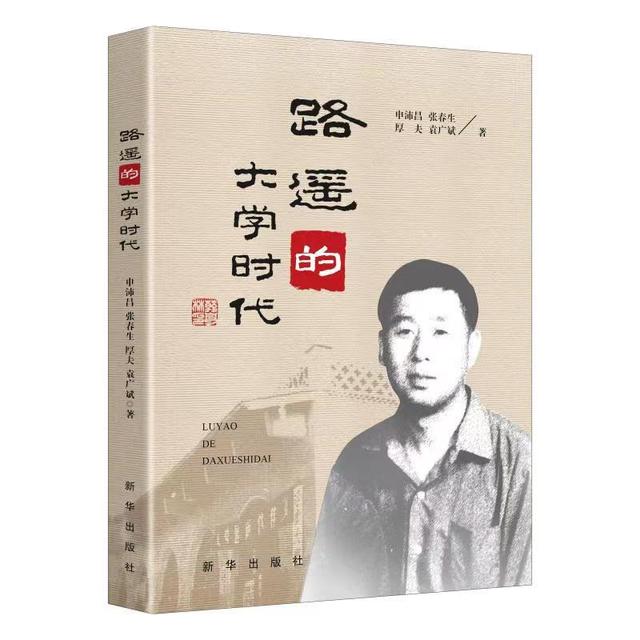

2019年6月,新华出版社和延安大学联合组织了“路遥的大学时代”追思会。原中文系七三级、七四级两个班的四十多位同学和在延安的部分老师参加了会议。会上,我们敬重的老师、延安大学原党委书记兼校长申沛昌率先讲话,追忆当年的路遥,介绍出版本书的目的意义,两个班的同学们纷纷发言回忆路遥和我们的大学生活。此后同学们又拿起笔纷纷撰写回忆文章,递交学校。于是就有了我们今天看到的这本书——《路遥的大学时代》。

这本书是由新华出版社原社长梁相斌总策划,申沛昌老师和张春生、厚夫、袁广斌四位同志撰写完成的,新华出版社副总编徐光、编辑李成担任责任编辑,书中倾注了他们辛勤的汗水和大量的心血,凝聚了师生们的集体智慧,对他们的付出表示深深的敬意!

《路遥的大学时代》全面地记述了路遥和我们在延安大学中文系三年的学习生活。阅读文本,就会立马把我们带回到45年前的大学校园,带回到当年我们的学习与各种活动的日日夜夜。应该说,当年我们的生活条件是十分艰苦的:六七位同学挤在一个窑洞里,上下两层的架子床几乎摞在窑洞的顶部;一日三餐的“老三样”是蹲在食堂内的地面上就餐的……我们的学习是十分紧张的:白天坐在教室里听老师讲课,晚上路遥和同学们纷纷跑到图书馆、阅览室里读书、查阅资料;教室里的灯光经常是亮到深夜;老师和班干部时不时会带我们出去“开门办学”,深入工厂、农村、军营,学工、学农、学军,进行教学实践……

《路遥的大学时代》真实而生动地追忆了路遥当班长的一些重要活动。应该说,当班长对于路遥而言,可谓驾轻就熟,然而他却要在班务工作上有所创新。一是精心选编诗集《延安颂》;二是组织班里集体创作和演出组歌《我们生活在杨家岭》,编辑制作诗集《烈火熊熊》;三是“开门办学”,写作实习;四是组织中文系大合唱《长征组歌》;五是组织大型文学讲座,并亲自登台为我们讲课;六是组织召开“毕业联欢会”……书中对这些活动都做了翔实而细致的记载。

《路遥的大学时代》多视角、多方位展示了路遥大学时期的心路历程和人生轨迹。应该说,路遥上大学是艰难的,恋爱是艰难的,生活是艰难的,学习是艰难的,创作是艰难的。然而,他的三年艰难奋斗,奠定了他后来创作和工作的坚实基础,用他自己的话说,“是延大收留了我”,是“延大这个温暖的摇篮”养育了他,成就了他为中国当代文坛的一位艺术大师。平心而论,如果没有母校延大的培养教育,路遥的人生是别样的,同学们的前途和命运也是渺茫的,在此,要真诚感谢母校的老师和领导们。

《路遥的大学时代》所记忆的路遥的学生形象是客观的、鲜活的。文本中所使用的材料都是老师和同学们提供的真实的第一手资料,对一些较为模糊的事件,执笔者亲自打电话并用微信等方式与当事人对接,反复询问,共同探讨,澄清事实,准确无误,客观而公正地书写表达。这样,就让我们看到了一个真实的路遥、鲜活的路遥,一位活生生的学生路遥形象展现在了读者面前。

近两年来,新华出版社和延安大学联合推出的《路遥与延安大学》《路遥的大学时代》两本书,为研究路遥、解读路遥、宣传路遥、学习路遥精神提供了可靠的科学依据,填补了国内空白,可喜、可贺!作为路遥大学时代的同班同学,我深感自豪,并发此感慨,是对路遥同学的深切怀念。