①

②

③

④

⑤

扫一扫 看视频

图①:镇北台鸟瞰。图片来源:视觉中国

图②:榆林市主要廉洁教育场所分布示意图。

榆林市纪委监委供图

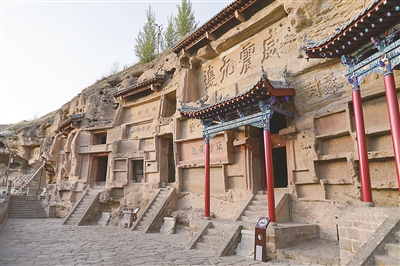

图③:红石峡遗址。图片来源:视觉中国

图④:党员干部在米脂县杜氏家风馆参观。刘雄飞 摄

图⑤:小河会议旧址胜利广场上的人物群雕。孙现富 摄

陕西榆林古称上郡,地处陕、甘、宁、蒙、晋交界地,有“塞上明珠”之美誉。这里北瞰河套,南蔽三秦,是明代九边重镇之一,承载着厚重的历史,见证了革命的风云。1947年7月,在解放战争从战略防御转向战略进攻的重要关头,中共中央在榆林小河村召开扩大会议,从此这里成为一个醒目的红色地标。

1

镇北台上听风云

雨后的榆林,蓝天白云,空气清新。镇北台经过雨水洗礼,更显雄伟庄严。

“百尺榆阳镇北台,长城雄峙戍楼开”。镇北台位于榆林市区以北的红山之巅,原是明长城上的一处军事瞭望台,也是民族和谐的历史见证。

镇北台始建于明万历年间,巍峨挺拔,气势磅礴,是明长城遗址中最宏大的建筑之一,被誉为“万里长城第一台”。据资料记载,镇北台呈梯形,为四层,每层都筑有女墙、垛口、望孔、射孔,形如宝塔。外砌砖石,内夯黄土,底大顶小,逐层收进,是我国古代劳动人民的聪明才智和坚强毅力的结晶。

在榆林,有“南塔北台”之说。南塔指城南山丘上的凌霄塔,建于明正德十年(1515),塔高十三层,纯砖结构。塔上视野开阔,向北便可望到镇北台。“南塔北台”连成一条中轴线,中间贯穿着文昌阁、万佛楼、星明楼、钟楼、凯歌楼、鼓楼。“南塔北台中古城,六楼骑街天下名”说的就是榆林城。

“黄土黄沙血汗筑边防,墩台古堡相连相守望;赤胆忠魂策马驰骋在疆场,易马城镇北台旌旗飞扬……”在镇北台脚下,被一曲豪迈的信天游吸引。伫立风中,眼前仿佛浮现出猎猎旌旗、万马齐奔的壮观场景。

沿着苔迹斑斑的青砖石板攀登,凝视着一个个箭垛、一层层阶梯,我仿佛被带入另一个时空。黄沙蔽日,狼烟四起,一代代边塞将士“万里长城矗如山,铁衣铮铮不惧寒”。这里最冷时零下20多摄氏度,酷暑时可达40摄氏度。加上地处沙漠边缘,一年四季风啸不止,将士们头枕边关冷月、身披风霜雨雪,“明月照耀边城夜,将士守护国家安”……长城砖墙写满沧桑,也写满将士思乡的诗篇。

据《榆林地区志》记载:“镇北台建于明万历三十五年(1607)。是延绥镇巡抚涂宗浚为保护红山蒙汉贸易,在长城线上建立的1个观察所和军事要塞,历时2年建成。”当年,蒙汉两族在这里交易,实现了“蒙汉一家,和平互市”。中原人携带着盐、茶、丝绸、烟酒等商品从南门进来,蒙古人赶着牛羊马匹,携带着皮毛从北面的“通衢门”“抚柔门”风尘仆仆而来,人头攒动,好不热闹。镇北台是坚固的军事防御体系,也是蒙汉人民自由和平贸易、和谐相处的见证。

“长城不仅是一道抵御侵略的墙,更承载了人们对和平与包容的期待。”当地向导小徐的话让我深有同感。直到今天,站在镇北台上依然可以看到当年为互市专门设置的“款贡城”“易马城”的遗址。

扎根黄土,守望古城,镇北台始终以雄壮之姿屹立在榆林之北、屹立在百姓心中。

2

红石峡中悟初心

到达红石峡已是傍晚时分。夕阳的余晖洒在崖壁上,如同抹上一道迷人的色彩,这就是“榆林八景”之一的“红山夕照”。

红石峡因遍山红石而得名,又因两岸崖壁高耸,峡中水流湍急,景色雄伟壮丽,亦称雄石峡。红石峡历史悠久,内有摩崖石刻、石窟古刹,文字记载可追溯至宋代。峡谷分南北两段,北峡两壁中分,上有天然湖泊,下有飞流瀑布,水石相击,如狮吼雷鸣。南峡两壁对峙,气势壮观,东崖高12米,西崖高18米,奔腾的榆溪河从中间流过,直达榆林城西。

“空中楼阁洞中天,胜境浑如阆苑仙”。红石峡不仅拥有优美的自然风光,还承载着深厚的文化底蕴。这里曾是无数文人墨客、英雄将士心中的圣地,很多人喜欢到这里题刻,或抒发豪情壮志,或赞颂大美山河,有“塞上碑林”之称。

这里共有历代石刻100多幅,真、草、隶、篆等字体应有尽有,字大者约6米,字小者寸许,笔力或气势磅礴或典雅秀丽。有赞美红石峡风景的“中华天柱”,有描绘边塞险要的“大漠金汤”等,还有许多蒙文石刻,为红石峡增添了独特的魅力。漫步红石峡,犹如置身书法艺术长廊。

站在教育家、政治活动家杜斌丞题写的“力挽狂澜”石刻下,透过苍劲的字迹,感受到“为人民而死,虽死犹生”的革命意志和豪迈气概;凝视着抗日名将马占山题写的“还我河山”,仿佛听到华夏儿女坚强不屈、誓死抗争的绝地怒吼。这些石刻不仅是宝贵的艺术珍品,更像一部镌刻在崖壁上的史书,记录着历史长河的波澜壮阔。

红石峡在党史上也写有浓墨重彩的一笔。1929年,中共陕北特委第二次扩大会议在红石峡翠然阁天门与地门之间的洞穴里召开,史称红石峡会议。

这次会议重点讨论了加强武装斗争的相关问题,决定由刘志丹任特委军委书记,主持特委工作。会议上,刘志丹提出了“三色”革命理论,即可以通过三种形式开展武装斗争,“白色”指派人做争取国民党地方武装的工作;“灰色”指派人收编、改造土匪武装;“红色”指由共产党人组建工农红军。“三色”革命理论是刘志丹等共产党人根据西北地区早期武装斗争的实践经验总结而来的,有力推动了陕北地区乃至西北地区革命武装的创建和发展,为后来陕甘革命根据地的发展壮大奠定了坚实基础。

顺着陡峭的石阶登上翠然阁,当年开会使用过的石板石凳依然还在,墙上斑驳的痕迹仿佛述说着那段峥嵘岁月。天门通山上,地门直达榆溪河,两个门都不宽,只够一人通过。翠然阁下还有一条流淌了几百年的暗渠——广泽渠。这里非常隐蔽,就在悬崖峭壁上,一旦发现敌情,水上陆上都可撤离。

看着脚下淙淙流淌的渠水,我不由得想起明代廉吏余子俊。他任延绥(今榆林)巡抚时,不仅主持修建了东起黄河西岸、西至定边的长城防线,更是亲率将士在红石峡半山腰开凿广泽渠,引榆溪河水灌溉农田,使“斥卤之地化为膏腴”。当时,余子俊力排众议,坚持“以工代赈”,杜绝贪腐,史载其“清廉自守,纤尘不染”。

如今,广泽渠流水潺潺,滋润着万顷良田,诉说着先贤的功绩。

3

小河会议迎转折

到达山顶,俯瞰沟壑纵横的峡谷,蜿蜒流淌的溪水,一个掩映在绿树丛中的小村落若隐若现。这就是在中国革命历史进程中有着重要地位的小河村。

1947年3月18日,面对敌人的疯狂进攻,党中央决定暂时撤离延安,开始转战陕北。历时一年零五天、行程两千余里,途经12个县,驻留过38个村庄。其中,两次进驻小河村。1947年6月9日,毛泽东一行冒雨抵达小河村,没想到当天下午敌人便尾随而来。在当地老乡曹九林的带领下,毛泽东一行又连夜向西边的天赐湾转移。直到6月16日,再次回到小河村。

转移天赐湾途中,毛泽东一行还遭遇险境。雨夜的山谷,漆黑一片,加上陕北高原地形相似,曹九林迷失了方向,险些与敌人迎面相撞。最近时只有300多米,敌人的篝火清晰可见。任弼时紧急下令,所有人不准出声。就在危急关头,曹九林猛然发现一座小庙。陕北的庙有个特点,门都朝南开,这使他及时辨清方向,带领队伍脱离了险境。

党中央第二次进驻小河村后,全国战争形势发生变化。1947年6月30日晚,刘邓大军一举突破黄河防线,党中央和毛泽东看到了战略转折的曙光。陕北战场也取得新胜利,彭德怀、习仲勋率部解放了被国民党军占领的三边地区。在这一特殊背景下,党中央决定把酝酿已久的战略计划提上日程。1947年7月21日至23日,中共中央在小河村召开扩大会议,史称小河会议。

在小河会议纪念馆里,一张珍贵的老照片,记录下当时会场的情景:一个凉棚,两张方桌,几条长板凳。很难想象,这就是会议现场。

“当时要开会,一时间找不到一孔较大的窑洞,周恩来灵机一动,让战士们在院子里的槐树下搭建了一个凉棚作会场。当时贺龙到达小河村后,任弼时热情地说:‘走,咱们上大会堂说话去。’‘哦?还有大会堂?’到了才发现,任弼时口中的大会堂竟然是一个茅草凉棚,凉棚下面摆着两张大方桌,桌子四周摆放着几条破旧的长板凳。”听着工作人员的讲解,我的内心涌起一股热浪。78年前,就在这个简陋的凉棚下,毛泽东首次提出对国民党军的斗争用五年时间解决。

会议开了三天,代表们白天在“大会堂”研究讨论战争形势、部队部署,晚上回到住处还要研究土地政策和统战工作等。窑洞里常常是烛光闪烁,彻夜不熄。周恩来、任弼时、彭德怀、习仲勋、贺龙等代表,都住在一个庭院里,睡的都是土炕,吃的都是野菜。

小河会议是在解放战争从战略防御转向战略进攻的重要关头召开的,在中国革命史上及解放军建军史上具有重要的战略意义。同时,制定了一系列政治、经济方略,土地改革是小河会议提出的一项重要政策。会后,习仲勋奉命回到后方,主持西北局工作,检查和指导土地改革。他深入调查研究,总结出新区、老区、半老区土改经验,及时汇报党中央和毛泽东,使土地改革很快走上正轨,为革命胜利作出了重要贡献。

手工编织的粗布炕席、整齐叠放的粗布棉被、斑驳的木质书桌……在小河毛泽东旧居里,看着简朴的陈设,参观者中一位80多岁的老人流下热泪,嘴里不停地念叨:“没有共产党,哪有现在老百姓的幸福生活!党的恩情,永远不能忘!”近年来,到小河会议旧址参观的人群络绎不绝,聆听红色故事、重温峥嵘岁月,大家更加深刻认识到中国革命胜利来之不易。

(本文在采写中得到了陕西省榆林市纪委监委的支持。)